丞相祠堂何處尋?錦官城外柏森森。

映階碧草自春色, 隔葉黃鸝空好音。

Chéngxiàngcítánghéchùxún? Jǐnguānchéngwàibǎisēnsēn.

Yìngjiēbìcǎozìchūnsè, géyèhuánglíkōnghǎoyīn.

승상사당하처심? 금관성외백삼삼.

영계벽초자춘색, 격엽황리공호음.

三顧頻煩天下計,兩朝開濟老臣心。

出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟。

Sāngùpínfántiānxiàjì, liǎngcháokāijìlǎochénxīn.

Chūshīwèijiéshēnxiānsǐ, chángshǐyīngxiónglèimǎnjīn.

삼고빈번천하계, 양조개제로신심.

출사미첩신선사, 장사영웅루만금.

승상의 사당이 어디런가?

찾고 보니 금관성 밖 잣나무 우거진 곳이로다.

섬돌에 빛나는 푸른 풀 절로 봄빛이요,

나뭇 잎사이 꾀꼬리 무심한 노래좋구나.

삼고초려를 맞아 천하의 일을 의논한 이래,

두 대의 임금을 섬긴 노신하의 충정이여.

출사표 던졌으나 전투를 벌이기 전 몸이 먼저 죽어,

길이 후대 영웅들 옷깃을 눈물로 적시네.

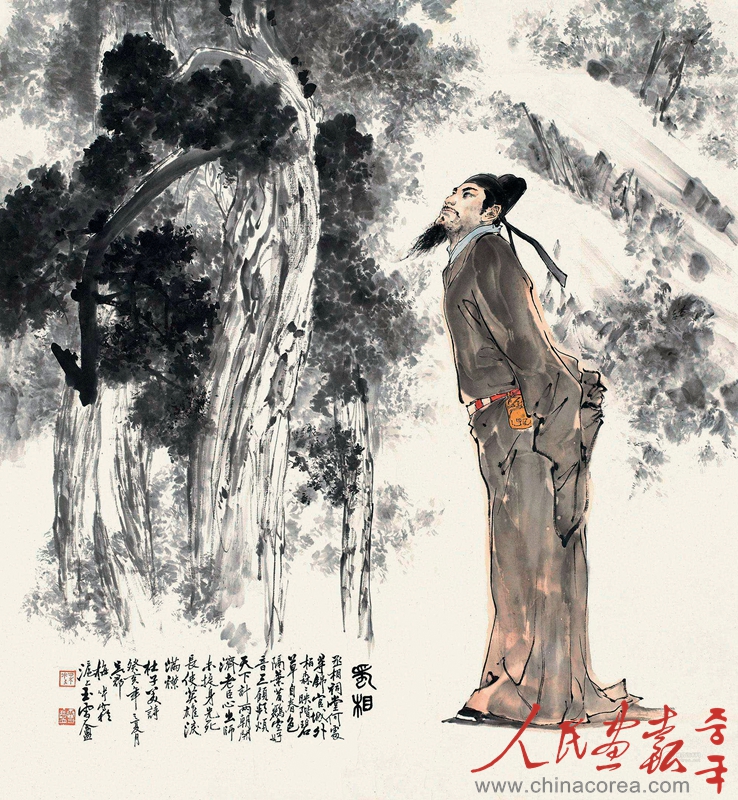

서기 760년, 두보(AD 712-770)가 제갈량(諸葛亮, AD 181-234)의 사당 무후사(武侯祠)를 참배하고 지은 칠언율시다. 내용적 기교적으로 완숙함을 보여준다. 전란(안사의 난)의 소용돌이 속에 직업도 거처도 없이 떠돌던 두보는 사천성 성도(成都)에서 일시적 안정을 찾는다. 그의 시와 인품을 흠모하는 성도 부윤(府尹=시장) 엄무(嚴武)가 물심양면 도와준 덕분이었다. 字를 붙여 ‘두자미(子美)’로 불리던 두보가 ‘두공부’로도 불리게 된 것 또한 이 때 얻은 관직명 ‘공부원외랑(工部員外郞)’에서 유래한다. 두보의 또 다른 걸작 <춘망(春望)>의 첫 구절 ‘나라가 망해도 산하는 여전하니(國破山河在)’로 대변되는 우울한 시절 에 5년 남짓 성도 체류는 행운이었다.

제2구에 등장하는 ‘錦官城’이란 成都의 별칭이다. 진(晉)나라 때 처음 세워졌다는 무후사는 ‘두보초당(草堂)’과 함께 오늘날 현지의 대표적 관광명소가 되어 있다. 위-촉-오 삼국지의 시대가 위(魏)의 승리로 끝나고 魏를 晉이 계승한 이래, 제갈량의 이미지(뛰어난 책사, 충신)는 시대를 거듭하며 유교이념의 전방위적 심화와 더불어 뚜렷이 자리잡는다. 고사성어 ‘삼고초려’를 탄생시키며 유비(劉備, AD 160-223)에게 특채된 27세의 제갈량은 재상이 되어 유비의 아들 유선(禪)까지 섬기다 54세로 병사했다. ‘武侯’라는 시호가 내려질 정도의 군사전략가였으나 명문장의 필자이기도 했다. 魏와의 전투를 앞두고 유선에게 올린 <출사표>, 촉나라의 장래에 대한 걱정과 자신의 다짐을 적은 이 상소문은 절절한 진정성으로 유명하다. 한자문명권 보통사람들 가슴에 제갈량의 이미지를 결정적으로 심어준 나관중(羅貫中)의 <삼국지연의>도 원문 그대로를 싣고 있다.

유구한 중국문학사를 통틀어 딱 2명만 뽑는다면 결국 이백과 두보다. 근대 이전 문인 특유의 논리와 감성을 표현하는 문자활동의 주류가 詩, 중국문학사의 꽃이 詩이기 때문이다. 두 천재의 대조적인 기질과 시세계는 중국 시가문학사의 두 축이라 할 만하다. 거침없는 자유로움과 탈속적 아름다움을 구가한 ‘시의 신선(詩仙)’, 백성의 고통에 공감하며 세상의 부조리를 고발한 ‘시의 성인(詩聖)’으로 대비되곤 한다. 전세계적으로는 이백의 팬이 많아 보이지만 문학사적 위치 내지 공적 존재감만 따지자면 두보가 위 같다. 유교국가 조선에서 38년 걸려 (1481년) 출간된 최초의 한글 역시집 역시 <두시언해>였다. 전 작품(1647수) 한글 완역이었다는 측면에서도 독보적이다.

두보가 성도 교외에 보금자리(두보초당)를 마련하자마자 찾은 곳이 바로 무후사였다고 한다. 그가 몇백 년 전의 제갈량에게 각별히 끌린 이유는 무엇이었을까? 국가의 명운을 지고 고뇌하며 난세를 살아간 영웅에 대한 존경과 연민…제갈량의 고단하고 파란 많은 삶 속에 두보 자신의 현재가 오버랩되기도 했으리라. 제갈량과 두보의 공통분모로서 ‘애국’ ‘애민’ 같은 유교적 가치의 연결고리를 논하기 전에 먼저 일깨우고 싶은 대목이다.