6월 18일, 중국미술관과 한국 예술의 전당이 공동 주최한 ‘중국미술관 국제교류전 시리즈: 추사 김정희와 청나라 문인의 대화’가 중국미술관에서 개막했다. 사진/ 중국미술관 제공

서예는 문자의 아름다움을 보여주는 예술이다. 때론 호방하게, 때론 아름답게, 때론 힘이 넘치게, 서예는 인간의 희노애락을 기록하며 고대와 현대의 좋은 글귀와 이야기를 보여준다. 추사 김정희(1786-1856)는 바로 이런 기록자이자 증인이다. 그의 서예는 호방하고 다양하며 깊이가 있고 품격이 있다. 또한 그의 작품에는 중한 문인의 우정에 관한 미담은 물론 중한 양국 예술의 충돌과 융합도 있다.

김정희는 한국의 유명한 금석학자이자 서예가, 시인이다. 그는 한국 서예사에서 ‘추사체’라는 서예 스타일을 창시했다. 그는 수백 년 동안 이어진 조맹부의 서예풍에서 벗어나 대담하게 혁신해 조선 서예계에서 ‘서성(書聖)’이라고 불렸고, 그의 ‘추사체’는 한국 서화가들에게 큰 영향을 미쳤다. 그는 중한 문화예술 교류사에서도 중요한 인물이다. 청나라 가경(嘉慶) 14년(1809년) 24세의 나이에 부친을 따라 북경(北京)을 방문해 여러 문인, 학자와 인연을 맺었고 당시 청나라와 조선의 서예 예술 교류에서 매우 중요한 역할을 했다.

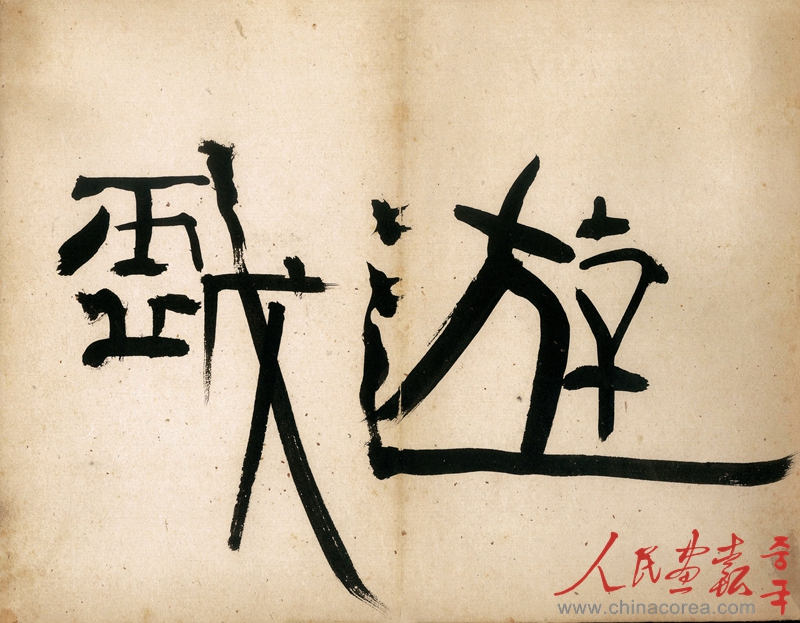

6월 18일 중국미술관과 한국 예술의 전당이 공동 주최한 ‘중국미술관 국제교류전 시리즈: 추사 김정희와 청나라 문인의 대화(中國美術館國際交流展系列: 秋史金正喜與清朝文人的對話)’전이 중국미술관에서 개막했다. 이번 전시회는 김정희 예술의 연보를 ‘학예일치(學藝一致)’ ‘해동통유(海東通儒)’ ‘유희삼매(遊戲三昧)’ 세 섹션으로 나누고 총 87개 관련 작품을 전시했다.

‘학예일치’ 섹션에서는 역사와 서예 두 측면에서 김정희가 북학의 핵심인 청나라 경학, 금석고증학을 조선에 도입한 과정을 보여주었다. 대표작과 관련 자료를 통해 그가 어떻게 연구하고 실천해 결국 학예일치의 경지에 도달했는지 보여준다. 이 섹션에는 김정희가 중국에 있던 시기에 창작한 작품이 소개돼 있다. 이 시기는 그가 중국 문인들과 교류와 대화를 하고 ‘학예일치’와 ‘비첩혼융(碑帖混融)’을 통해 ‘추사체’를 창조한 중요한 시기다.

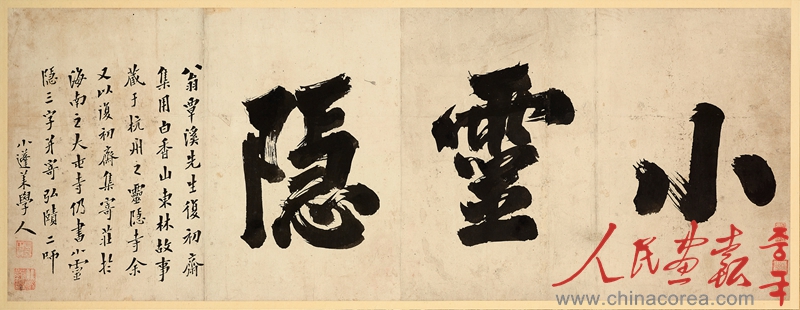

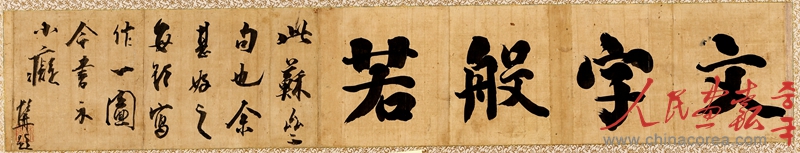

‘해동통유’ 섹션에서는 제주도 유배 시기에 창작한 작품을 주로 전시했다. 김정희는 전통적인 선비였고 유교, 불교, 도교에 정통한 박학다식한 선비였다. 제주도로 유배됐던 고난의 시기는 김정희가 ‘유불선’의 경지에 도달한 핵심 시기다. 이 시기의 ‘문자반약(文字般若)’ ‘명선(茗禅)’ ‘직심도장(直心道場)’ 등 작품에는 ‘박학다식’한 면모와 ‘서화일체’의 정신적 경지를 보여준다.

‘유희삼매’ 섹션에서는 김정희가 제주도 유배 생활을 끝낸 이후에 창작한 작품을 전시했다. 이 시기 ‘비첩혼융’의 ‘추사체’는 ‘수심소욕부유구(隨心所欲不逾矩)’의 경지에 올라 모든 속박에서 벗어나 절대 자유의 경지에 도달했다.

김정희, 명선, 지본묵서 사진/ 중국미술관 제공

김정희, 배잠기공비 구륵본 제발, 지본탁본 사진/ 중국미술관 제공

괴상하면서도 순수한 유희 인생

한국의 서예가 초정 권창륜은 본지 기자에게 김정희 서예의 특징을 이렇게 말했다. “추사 김정희는 각 서체를 다 섭렵하고 자기만의 개성이 있는 작품을 썼다. 가장 순수한 것은 괴상하고 기이하고 추하고, 그런 것이 미의 본질이라고 그는 생각했다. 그것이 추사체의 특징이고 그것이 사람이나 자연이나 원초의 아름다움이라고 생각해서 나중에 동자체(童子體)라고 부르기도 했다. 어린아이체 같다는 것이 추사체의 특징이다.”

이는 한국 서예계가 김정희를 평가하는 보편적인 견해다. ‘추사체’의 중요한 특징 중 하나는 ‘괴상하면서도 순수하다’는 것이다. 김정희의 서예는 초기에는 안진경(顔眞卿), 동기창(董其昌)을 모방했고, 옹방강(翁方綱)과 완원(阮元) 등 청나라 문인과 교류한 이후에는 구양순(歐陽詢), 옹방강, 완원 등을 연구해 자기만의 독특한 ‘추사체’를 만들었다. ‘추사체’는 전통 서예와 비교해 순수한 아름다움을 더 중요시한다. 그림 같은 구도가 많고 비대칭 속에서 조화를 보여주며 기괴함 속에서 아름다움을 표현한다. 필치에 힘이 있고 활력이 넘치며 서툼과 정교함이 공존하고 굳세면서도 독특한 면이 나타나 감탄을 자아낸다.

‘추사체’의 조형적 특징을 ‘괴상하면서도 순수하다’고 한다면 그 속에 담긴 정신적 경지는 ‘유희’라는 말로 표현할 수 있다. ‘유희’란 세속의 욕망에서 벗어나고 기예의 속박을 초월해 정신적으로 완전한 자유를 얻은 ‘세속을 초월한 경지’를 말한다. 김정희는 ‘추사체’를 완성해나가는 과정에서 당시의 보편적인 인식을 초월해 예술의 최고 경지는 ‘유희’라고 생각했다. 즉 창작은 아이처럼 천진난만하고 아무 제약이 없이 인간 최초의 본성으로 돌아가야 한다는 것이다. 이런 경지는 김정희 말년 작품에 잘 구현됐다.

이번 전시의 기획자이자 한국 예술의 전당 서예박물관 수석 큐레이터인 이동국은 기자에게 “김정희가 말년에 쓴 서예 작품은 좋고 나쁘고 아름답고 추함의 경지를 초월해 일정 경지에 올랐다. 예술은 모두 인간의 유희 본능에서 비롯되고, 이런 진리를 꿰뚫은 김정희는 ‘유희삼매’라는 걸작을 썼다. ‘유희삼매’ 작품을 조형적으로 보면 어린아이 같은 장난스러움이 있다. 이는 김정희가 이미 ‘대자유’의 경지에 올랐다는 것을 보여준다”고 소개했다.

‘유희삼매’ 전시존에서 가장 눈에 띄는 곳에 김정희의 작품 두 개가 나란히 전시돼 있다. 기획자는 오른쪽 작품은 5-6세 때 쓴 첫 작품이고, 왼쪽 작품인 ‘판전(板殿)’은 그가 세상을 떠나기 3일 전에 쓴 마지막 작품이라고 소개했다. 나란히 놓인 두 작품은 천진난만한 아이의 필체에서 출발해 마지막에 다시 아이같이 아무 제약이 없는 자유로운 경지로 돌아온 과정을 보여준다. 이 두 작품 사이가 바로 김정희가 걸어온 일생이다.

김정희, 배잠기공비 구륵본 제발, 지본탁본 사진/ 중국미술관 제공

김정희, 서예로 중한교류의 창을 열다

김정희 하면 ‘추사체’ 외에도 중국 방문 기간 동안 중국 문인과의 교류에 관한 미담도 많다.

김정희는 24세 때 부친과 함께 청나라를 방문했다. 청나라에 도착한 그는 청나라 서화의 거장을 만날 수 있는 기회를 얻었다. 그중 한 사람이 고증학파 예술가 옹방강이었고,당시 이름난 유학자인 완원과 조강(曹江)도 만났다. 특히 옹방강은 당시 이미 ‘학예일치’의 경지에 올라 서예를 진정한 조형예술로 승화시켰다. 당시 김정희는 그를 매우 흠모했고, 옹방강은 멀리서 온 청년 김정희에게 격려의 뜻으로 3-4m에 달하는 서신을 써주었다. 이후 김정희는 옹방강과 완원을 스승으로 모셨다. 그 스스로 완원의 제자라고 칭하며 자신의 호를 완당이라고 했다. 청나라 문인과의 교류를 통해 김정희는 당시 절정기에 있던 고증학의 진수를 배웠다. 그는 금석고증학이 중심이 된 청나라 학술을 조선으로 가지고 왔다. 이는 조선에서 장족의 발전을 거두었고 당대 한국 서화예술에 큰 영향을 미쳤다.

김정희, 소령은, 지본묵서 사진/ 중국미술관 제공

김정희, 문자반야, 지본묵서 사진/ 중국미술관 제공

김정희, 부기심란, 지본수묵 사진/ 중국미술관 제공

추사 김정희 초상화 사진/ 중국미술관 제공

이번 ‘추사 김정희와 청나라 문인의 대화’전 개최는 중한 양국의 문화 교류에도 현실적인 의미가 크다. 올해는 김정희가 중국을 처음 방문한지 210년 째 되는 해로, 장하성 주중 한국대사의 개막식 축사처럼 200여 년이 지난 오늘 김정희의 걸작과 사료를 통해 한국 예술의 전통을 되새기고 중한 문화 교류의 족적을 되짚어보는 것은 양국의 문화 교류에 매우 중요한 의미가 있다. 중한 양국은 동양 문화의 뿌리를 공유하고 있고 발전 과정에서 서로 충돌과 배움, 융합이 있었다. 유인택 한국 예술의 전당 사장은 “오늘의 ‘추사 김정희와 청나라 문인의 대화’전이 중한 양국이 깊이 있는 대화를 하는 출발점이 되길 바란다. 앞으로 양국의 문화 교류는 기대할 만하다”라고 강조했다.